EN CE TEMPS-LA

FACHES-THUMESNIL

DEUX ANS DE CAPTIVITE CHEZ LES ALLEMANDS.

3 Novembre 1916 – 11 Novembre 1918.

C’est ici que se place l’épisode le plus terrible de notre captivité. Tout de suite nous crûmes que le pont avait sauté, mais un grand bruit de bois qui craque en brûlant nous fit regarder du côté des munitions. En effet un aéro venait de jeter deux bombes sur le dépôt bien visible au clair de lune. Aussitôt et sans savoir comment, nous nous trouvons tous à moitié habillés et étendus sur la terre. Alors commença un vacarme épouvantable qui dura deux longues heures de trois heures à cinq heures et quart environ mais qui nous parurent deux siècles. Des obus de tous calibres éclataient là, à peine cinquante mètres de nous. Les éclats traversaient les baraques de part en part, au début le sergent était venu nous dire de ne pas bouger et de rester ainsi étendus, et j’entendis parfaitement le feldwebel dire aux soldats de faction de tirer sur le premier qui tenterait de s’évader. Bientôt des cris s’élèvent, trois de nos camarades sont frappés, l’un à la jambe, l’autre au bras et le dernier, qui s’évanouit, à la tête et à la poitrine. Tout à coup nous entendîmes du dehors un long cri, un râle plutôt. Le sergent venant du côté inverse demande s’il y a quelqu’un de blessé, nous lui répondons que le cri est venu de la porte, il va voir et en effet le soldat de faction venait d’être à peu près coupé en deux par un obus. Nous étions, mes amis et moi, couchés à moins de deux mètres de lui, justement le côté non clôturé faisant face au foyer, voyez d’ici quelle illumination, les flammes montaient bien à dix mètres de hauteur et la baraque était toute éclairée d’une lumière multicolore selon la poudre qui brûlait. Vous dire ce que l’on pensait à ce moment là, je puis le dire pour tous, nous pensions à nos parents, amis et à notre chère maison que l’on ne reverrait peut-être plus, car pas un, j’en suis bien sûr, ne pensait en réchapper, et même aux dires des plus incrédules ce fut un miracle qu’il n’y eut pas plus de victimes.

Quand vers six heures nous osons enfin sortir, nous pouvons à notre aise constater le désastre. On ne pouvait pas faire un pas sans marcher sur la mitraille et les arbres encore bien touffus la veille étaient complètement dégarnis de leurs branches, partout des trous, dans les caisses restées à la tête des lits, dans la toiture et dans la cloison. A ce moment là nous apprîmes qu’il y avait quatre blessés et un tué : Marceau Fontenier, âgé de 21 ans, tué d’un éclat d’obus à la tempe ; ses traits n’étaient pas altérés et il semblait même sourire.

Vers sept heures, rassemblement pour le travail, les ouvriers déclarèrent au feldwebel qu’ils ne veulent plus rester ainsi à proximité de dépôts de munitions ou de ponts. Celui-ci répondit qu’il en fera le rapport au lieutenant du bataillon et à la Komp. Mais que lui ne pouvait rien changer ; étant encore sur les rangs, quelques obus éclatèrent, jetant la panique parmi nous. Les soldats affectés au dépôt dirent qu’en cette nuit plus de 7.000 obus de tous calibres étaient hors d’usage. Il était tombé dans la cour trois gros obus, une dizaine de petits et moyens. Vu le danger que représentaient les gros obus ils furent enterrés là où ils tombèrent. Le soir vers cinq heures il nous fut permis d’accompagner notre ami défunt jusqu’au cimetière. Les deux corps, celui de Marceau et du soldat, furent placés sur une poussette et le triste cortège passa ainsi à travers le village. A la tombe de Marceau, après la bénédiction, le De profundis fut dit par un de nos camarades et nous retournâmes au camp, bien tristement impressionnés.

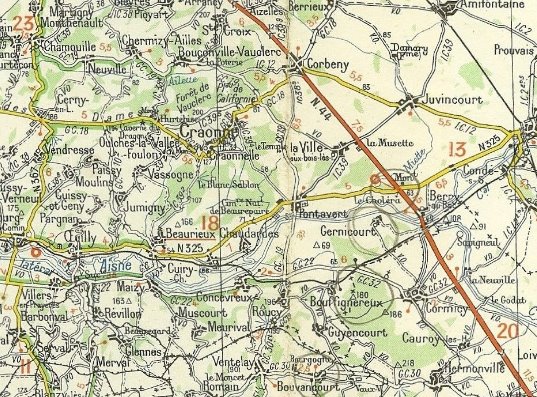

Jusqu’au 12 juin la vie se passa péniblement, la nuit nous ne dormions plus tranquillement ; aussitôt que l’on entendait les bourdonnements d’aéros, chacun se cachait du mieux qu’il pouvait, c’était la panique. Le lendemain un camp de munitions éclata de l’autre côté de la ligne, aux environs de Pontavert.

Les colis n’arrivant pas, une dizaine d’évasions eurent lieu pendant ce temps ; le ravitaillement que nous avions jusqu’ici régulièrement manqua aussi. Il n’y a que la soupe qui changea à notre avantage. Avions-nous le ravitaillement du front ou était-ce le butin pris aux Alliés ? Nous n’en savions rien sinon que c’était bon. Le ravitaillement se composait de farine, orge, nouilles et viande.

C’est aussi à Amifontaine que j’ai vu le premier acte de justice d’un officier et voici comment : au chantier, un de nos amis, Raymond Dauchy, avait tenté de s’évader, rattrapé aussitôt, le soldat en fit un rapport au sergent, celui-ci en colère prit le bâton d’un soldat et se mit à battre Raymond de toutes ses forces. Or le feldwebel Kerstein étant au bureau vit le fait. Il sortit aussitôt et, arrachant brutalement le bâton des mains du sergent, il le sermonna vertement en face des soldats et prisonniers en disant que ce n’était pas digne d’un soldat de frapper sur un jeune homme sans défense. " L’arrêt est là, dit-il, pour punir l’homme qui manque à son devoir ! " Raymond en fut quitte ainsi.